Am 27. Juli 2015 hat Google wichtige Änderungen seiner Produkte AdSense und DoubleClick bekanntgegeben (hier der offizielle Beitrag im AdSense-Blog. Diese Änderungen betreffen alle Webseitenbetreiber, die an den benannten Programmen teilnehmen.

Die Änderungen beziehen sich auf das Erfordernis der Einholung einer datenschutzrechtlichen Einwilligung von Webseitenbesuchern. Google hat im Zuge dessen eine neue „Richtlinie über die Zustimmung der Nutzer in der EU“ veröffentlicht. Wenn ein Webseitenbetreiber ein Google-Produkt verwendet, für das diese Richtlinie gilt, muss der Webseitenbetreiber in Zukunft Endnutzern in der Europäischen Union zum einen bestimmte Informationen offenlegen und es müssen zum anderen Einwilligungen der Endnutzer in die Datenverarbeitung eingeholt werden.

Welche Werbeprodukte für Publisher sind betroffen?

Nach Angaben von Google müssen alle Publisher die Richtlinie über die Zustimmung der Nutzer in der EU befolgen, einschließlich aller Nutzer von AdSense, DoubleClick Ad Exchange und DoubleClick for Publishers.

Was verlangt Google?

Die „Richtlinie zur Einwilligung der Nutzer in der EU“ besteht aus zwei Maßnahmen.

- Zum einen müssen Publisher wirtschaftlich vertretbare Maßnahmen ergreifen, damit jegliche Datenerfassung, -weitergabe und -nutzung klar offengelegt wird, die auf Websites, in Apps, E-Mails oder anderen Inhalten infolge Ihrer Verwendung von Google-Produkten erfolgt, und sie müssen eine entsprechende Einwilligung einholen.

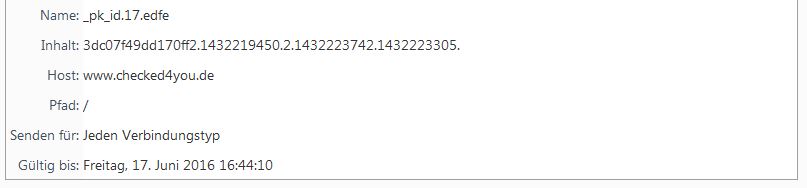

- Zum anderen müssen wirtschaftlich angemessene Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass ein Endnutzer verständliche und umfassende Informationen zur Speicherung von und zum Zugriff auf Cookies und Daten auf dem Gerät des Endnutzers erhält und diesen Aktivitäten zustimmt, wenn derartige Aktivitäten im Zusammenhang mit der Verwendung eines Produkts erfolgen, für das die Richtlinie gilt.

Bin ich zur Umsetzung der Maßnahmen verpflichtet?

Bei der Antwort auf diese Frage sollte man eine gesetzliche Verpflichtung auf der einen Seite und eine vertragliche Verpflichtung (gegenüber Google) auf der anderen Seite unterscheiden.

Ob man als Webseitenbetreiber, der an ein entsprechendes Google-Produkt nutzt, tatsächlich gesetzlich dazu verpflichtet ist, die Einwilligung der Nutzer in die Datenverarbeitung einzuholen, ist meines Erachtens zumindest diskutabel. Google verweist in den Informationen im AdSense-Blog auf Forderungen der europäischen Datenschützer, die eine Anpassung der bestehenden Umstände zur Einholung einer Einwilligung der Nutzer verlangen. Diesen Forderungen möchte Google nun anscheinend nachkommen. Zu beachten ist, dass es sich hierbei um Anforderungen an die Datenverarbeitung durch Google, bzw. durch seine Produkte, handelt. Mein Eindruck ist, dass die von Google nun verlangte Einholung der Einwilligung also nicht den Webseitenbetreiber als Adressaten der Erlaubnis betrifft, sondern Google selbst. Die Einwilligung wird dann von Google über die Webseitenbetreiber an die teilnehmenden Publisher sozusagen weitergereicht.

Dass Webseitenbetreiber selbst keine datenschutzrechtliche Pflicht zur Einholung einer Einwilligung besitzen, wenn auf ihrer Webseite Anzeigen geschaltet sind, die von einem Anbieter eines Werbenetzwerks mit Inhalten befüllt werden, haben die europäischen Datenschütze in einer Stellungnahme aus dem Jahre 2010 festgesellt (WP 171, PDF). Informationspflichten dazu, ob Cookies gesetzt werden und wenn ja, welche Arten von Informationen in dem Cookie gespeichert werden, sollen für Webseitenbetreiber aber in jedem Fall bestehen.

Wichtig ist jedoch auch die vertragliche Ebene zu betrachten. Google selbst informiert die teilnehmenden Publisher, dass wenn sie Google-Produkte wie Google AdSense oder DoubleClick for Publishers verwenden, sie vertraglich gegenüber Google dazu verpflichtet, die EU-Richtlinie zum Einholen der Zustimmung von Google zu befolgen. Unabhängig von gesetzlichen Pflichten, besteht also eine vertragliche Pflicht gegenüber Google, wenn man ein entsprechendes Produkt verwendet.

Wie muss man die Anforderungen umsetzen?

Google selbst bietet hierzu Informationen auf einer Hilfe-Seite an. Dort finden sich Lösungen dazu, wie Zustimmungsmechanismen in Webseiten und Apps integriert werden können. Außerdem sind hier Beispieltexte für Nachrichten verfügbar, mit denen die Einwilligung der Nutzer eingeholt werden kann. Dort wird auch deutlich, dass Google mit den nun vorgestellten Änderungen die Anforderungen der Datenschutzbehörden beim Einsatz von Cookies auf Webseiten umsetzen möchte. Diese Forderung, beim Einsatz von bestimmten Cookies eine Einwilligung einzuholen, entspringt einer europäischen Richtlinie (2002/58/EG, sog. ePrivacy Richtlinie). Die Umsetzung der ePrivacy Richtlinie in den europäischen Mitgliedstaaten ist jedoch recht unterschiedlich erfolgt. Teilweise wird von dem Erfordernis eines Opt-ins, teilweise von einem Opt-out ausgegangen.

Fazit

Die nun von Google vorgestellten Änderungen betreffen alle Webseiten/App-Betreiber, die bestimmte Google-Produkte nutzen. Unabhängig von der Frage einer gesetzlichen Verpflichtung zur Einholung einer Einwilligung, sind die Betreiber vertraglich zur Umsetzung der Vorgaben verpflichtet. Google selbst macht mit diesem Anpassungsprozess meines Erachtens einen großen Schritt auf die europäischen Datenschützer und deren Forderungen zu.

Update

Der Kollege Thomas Schwenke informiert in seinem Blog ebenfalls über die Änderungen bei Google.